東日本大震災(2011年3月11日)の後、雨水タンクについて聞かれた事がある。

雨水を竪樋からタンクに溜めて、その雨水を利用するのはどうかと言うのだ。

本当は井戸を掘りたいらしいが、雨水利用も気になるらしい。ふ〜ん・・・

庭木に水をやるとか、洗車に使うとか、断水時のトイレの水にも使えて良いのでは?

我が家が断水になった時、裏の農業用水路の水をポンプで浴槽に汲んで、その水をトイレに使った。

距離 30m & 高低差 5m、非力な家庭用水中ポンプでは浴槽を一杯にするのに 2時間くらい掛かった。

それでも水を確保出来たのは助かった。飲料水は給水所(役場)で貰って来た。停電も困るが断水も困る。

さて、タンクに溜めた水(流れない水)は腐る。不衛生だし、使える水量が雨次第と言うのもね。

井戸を掘る前に、お試しで雨水タンクを設置してみるのも良いでしょう。

正直言って、私は雨水タンクなんて物には全く興味がなかった。雨水より井戸水でしょう。

昔は我が家にも井戸があったが、消雪道路のお陰で地下水位が下がり、近所の浅い井戸は全て使えなく成った。

深い井戸の所は使えている。浅い井戸でも使えている所は使えている。井戸の道は不思議だ。

我が家の使えない井戸は増築の際に、梅と葦(埋めて良し)を入れて埋めた。水神様へのお礼とお詫びだ。

そして時は流れる・・・

(2025/09/04)

我が家の裏に「雨水タンク」を設置しようと考えています。なぜに?

我が家の折版屋根(50m2)に、普通の雨(3〜10mm/h)が 1時間降ると、雨水は 0.15〜0.5m3(150〜500L)です。

やや強い雨(10〜20mm/h)、強い雨(20〜30mm/h)、激しい雨(30〜50mm/h)の場合はどうなんだ?

| ・普通の雨 (3〜10mm/h) | 150〜500L | |

| ・やや強い雨(10〜20mm/h) | 500〜1000L | |

| ・強い雨 (20〜30mm/h) | 1000〜1500L | |

| ・激しい雨 (30〜50mm/h) | 1500〜2500L | (激しい雨は 1時間も降らないでしょうけどね) |

なかなか興味深い。融雪屋根の方は竪樋が保温ラッキングされており、雨水を取り出すのは難しい。

だが折版屋根の方は、竪樋配管(VP75)が露出なので雨水を取り易い。屋根面積も其れなりに有るしね。

雨水タンクは 2〜3年前から考えていたのだが、それを実行に移す事にしました。

|

雨水タンク(参考図) |

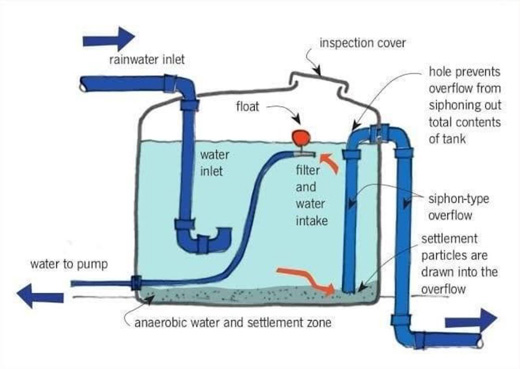

雨水タンクの構造(配管)は、ネットで拾って来た参考図、こんな感じで考えています。

雨水を貯めた(だけ)では水は腐るので、自然循環させるのがポイントです。流れない水は腐るので要注意です。

庭木に水をやるくらいなら問題ないでしょうが、腐った水をタンクに保管するのは精神衛生的にどうかと・・・

水が腐ると言うより、貯めただけの水にはボウフラ(蚊の幼虫)が発生します。それは流石に嫌でしょう。

タンクは密閉式で、入水・排水にはトラップ等で虫の侵入を防ぐのが必須条件です。

雨は「天然の純水」らしいです。確かに・・・

雨は屋根の汚れを洗い流し、雨樋も洗ってくれる。そしてゴミと雑菌を含んだ水として排水されます。

雨水タンクに溜まる水はそう言う水なので、雨水=綺麗な水とは言えません。

降る雨は天然の純水でも、雨水排水の水はゴミと雑菌を含んだ水だと言う事は覚えて置きましょう。

|

雨水タンク設置場所(我が家の南東角) 砂利と砕石を敷いて、地均しをして置きました。 後で砕石に砂で目潰しをして平らな地盤にしましょう。 基礎はブロック(15cm)2段(30cm)の予定です。 この竪樋(VP75)からタンクに雨水を取り込みます。 |

|

|

竪樋(VP75)を切断しました。 金切鋸で切ったのですが、VP(肉厚)でもサクサク切れました。 切った小口は、布ヤスリ等で整えれば綺麗に成ります。 下にオーバーフローの水を戻す配管継手を追加して、 切ったパイプを更に切って、上に雨水コレクターを付ける。 |

|

|

配管継手の追加(下)と雨水コレクターの設置(上)完了! 作業時間は午前中(2〜3時間)って感じです。 午後からなら日陰で涼しかったなと思った。 |

|

|

雨水タンクの大きさが、まだ決まっていません。 |

|

|

竪樋受け金物が錆びてボロボロだったので、新しい金物に交換した。 竪樋の黒い部分が元々の位置で、配管継手の分(85mm)上がった。 VP は VU と違って、肉厚で(丈夫で)イイですね。 こっちは築 38年なので、VU だったらとっくに割れていたでしょう。 |

材料はホームセンターで買える物はホームセンターで買って、特殊な物はアマゾンに注文って感じです。

作業工程に従って材料を購入・注文して、材料が届いたら作業をするって感じですが、

中国発送のパーツもあり「9月14日から 9月19日までにお届け」なんてのもある。のんびり待ちましょう。

タンクはまだ注文していませんが、私の中では大きさを決めました。さて 200L と 300L のどっちを注文するでしょう?

迷いに迷いましたね。迷うのには其れなりの理由が有るのです。タンクは最後に注文で良かった。

タンクは日本製(スイコー製)で「通常 3〜4日以内に発送」らしいので、その他のパーツが届いたら注文する予定です。

その他のパーツとタンクが届いたら、雨水タンクの製作状況を報告する予定なので、乞うご期待!

(2025/09/05)

今日は雨降り、昨日 設置した雨水コレクターの雨水取水具合を見るのに丁度良い。

| 雨水(弱)250905 | ||

| 雨水(強)250905 |

弱い雨の時は、こんなもんか・・・と思ったが、強い雨に成ったら、いい感じなんジャマイカ?

この勢いで雨水が入るなら、200〜300L のタンクは 1時間で一杯に成りますね。1時間掛からないかも・・・

これが、非常に激しい雨(50〜80mm/h)とか、猛烈な雨(80mm/h 以上)だったらどう成るんだ?

雨が強く成る程、雨水コレクターの雨水取水率は下がるらしいのだが・・・

(雨水コレクターが collect(収集)するのは竪樋内部の外周面の雨水で、竪樋中央の雨水はそのまま下に落ちる。)

それより、雨水コレクターの作りが貧弱で頼りない。激しい雨に耐えられるのか、そっちの方が心配です。

それと、奥の壊れたスノーダンプ、廃品回収に出し忘れて、そのままですみません。

(2025/09/09)

我が家の「雨水タンク」の進捗が気になっておられる方もいらっしゃると思います。

すみません、基礎工事で止まっております。

|

基礎工事完了で中断しています。 |

水平器で水平・垂直・対角線、バッチリです。私の水平器は、デジタル水平器で 0.1%(1/1000)まで測れます。

現場用ではなく、建物の傾斜を測る為に買った水平器です。0.2%(1/500)0.5%(1/200)1.0%(1/100)って感じです。

このブロック基礎に、そんな精度は必要ないんですけど、一応 0.2%(1/500)以下にして置きました。

2段(2枚)のブロックはコンクリートボンドで接着して一体化させました。後は雨水タンクを載せるだけの状態です。

雨水タンクも先週末(9月6日)に注文しました。「通常 3〜4日以内に発送」で直ぐに届くだろうと思っていたのが、

いざ注文したら「9月13日から 9月15日までにお届け」でした。週末(土日)が入りましたからね。

タンクに取り付けるパーツは続々と届いているのですが、タンク本体が無いので取り付けが出来ません。

雨水タンクを 200L にするか、300L にするかで迷っていましたが、結局 200L を注文しました。

最初はドラム缶サイズ(200L)で良いと思っていたのが、値段が殆ど同じなら 300Lでしょうって事に成り。

次に、300L と 200L とでは同じ降水量でも、タンク内の水の「自然循環回数」が違う事に気付きました。

普通の雨(3〜10mm/h)が 1時間降った場合、折版屋根の雨水の量は 150〜500L と前に申しましたが、

竪樋に設置した雨水コレクター(マイホームライト)の雨水取水率:80%らしいので、

普通の雨(3〜10mm/h)が 1時間降った場合、降水量:150〜500L → 雨水取水量:120〜400L に成ります。

200Lタンクの自然循環回数:0.6〜2回で、300Lタンクの自然循環回数:0.4〜1.3回です。

タンク内の雨水の循環回数が多い方が、タンク内の雨水も綺麗(清潔)なのは言うまでもありません。

雨水タンクは貯水量よりも、自然循環回数を重視するべきじゃないのか? と考えを改めました。

そんな紆余曲折があり、我が家の雨水タンクは 200L を注文した訳です。注文前にその事に気付いて良かった。

| 雨水タンクの自然循環回数(参考) |

|||||||

| 雨の強さ(降水量) | 雨水量 | 雨水取水量 | 自然循環回数 | ||||

| (50m2) | (80%) | 100Lタンク | 200Lタンク | 300Lタンク | 400Lタンク | ||

| 普通の雨 | (3〜10mm/h) | 150〜500L | 120〜400L | 1.2〜4回 | 0.6〜2回 | 0.4〜1.3回 | 0.3〜1回 |

| やや強い雨 | (10〜20mm/h) | 500〜1000L | 400〜800L | 4〜8回 | 2〜4回 | 1.3〜2.6回 | 1〜2回 |

| 強い雨 | (20〜30mm/h) | 1000〜1500L | 800〜1200L | 8〜12回 | 4〜6回 | 2.6〜4回 | 2〜3回 |

| 激しい雨 | (30〜50mm/h) | 1500〜2500L | 1200〜2000L | 12〜20回 | 6〜10回 | 4〜6.6回 | 3〜5回 |

| ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ||||

単純に 200Lタンクは 100Lタンクの半分の循環回数で、300Lタンクの 1.5倍、400Lタンクの 2倍の循環回数です。

・使える雨水量:100L < 200L < 300L < 400L

・雨水の清潔さ:100L > 200L > 300L > 400L

タンクの容量と自然循環回数、どっちを優先するかは貴方次第・・・

(閑話休題)

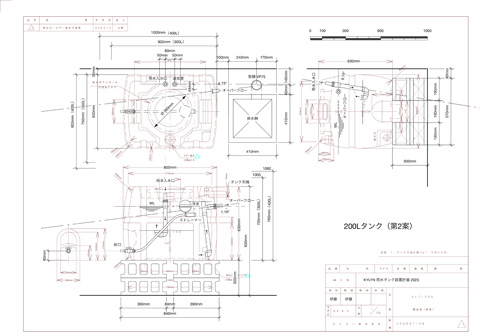

近頃、雨水タンク関連でやる事が無かったので、タンク内部の配管図を描いてみました。

タンク自体の図面はメーカー(スイコー)の図面です。サイトに図面データ(DXF)が用意されていて有り難い。

その図面に配管と基礎を描き足しただけですけどね。

|

KYLYN 雨水タンク設置計画 2025 |

我が家の雨水タンクの進捗が気になっておられた方は、タンク内部の配管図(PDF)でもご覧ください。

図面の茶色の線がメーカーの図面で、黒い線が私が描き足した配管その他です。

雨水入水口やオーバーフローの取り付けが斜めなのは、タンクが丸みを帯びているので、その形状に合わせました。

雨水入水口とオーバーフローは対角線に遠い位置に配置するべきなのですが、まあイイでしょう。

冬季間、タンクの上にコンパネを載せようと思っているので、タンクの上部(天端)に突起物を無くしました。

タンク容量(200L)が小さい(大きくても良い)と思った時は、タンクを 2段に重ねてもイイかな? と考えています。

その時は 2つのタンクを直列配管にするか、並列配管にするかで悩みますね。直列も面白いが、やっぱり並列でしょう。

単管パイプで雨水タンクの雪囲いを作るのも面白い。色々と構想が広がります。

今は暇を持て余していますが、タンクが届いたら忙しく成ります。大阪に行く前に雨水タンクを完成させたい。

(2025/09/11)

|

スイコー スーパーローリータンク 200L(SLT-200) |

雨水タンクに使うタンクが午前中に届きました。注文して 5日、予定より 2日早い到着です。

「9月13日から 9月15日までにお届け」って何だったんだ? 早く届いたので許す。

200Lタンクを見た第一印象は「思っていたよりも小さい」だった。

300Lタンクにするべきだったか?

いや、タンク容量より自然循環回数を優先して、私は 200Lタンクを注文したのだ。自分を信じろ!

午後から早速、タンクの加工をした訳ですが、道具が無いとか、部品が違うとか、トラブルもありました。

近くのホームセンター(2カ所)を 2回走りました。実際にやってみないと分からない事も出て来ます。

車庫でタンクの加工をしていたのですが、終わった頃にはすっかり薄暗く成っていました。

タンクの設置、竪樋への接続は明日にしましょう。今日は疲れました。

|

入水口(25mm)と通気管(20mm)の取付 穴あけ・裏から締め付け、一番簡単な場所です。 エルボの通気管よりステンレス防虫目皿の方が高い。 |

|

|

オーバーフロー(25mm)の取付 |

|

|

蛇口(16mm)の取付 これが意外に大変だった。 左手で外の蛇口を押さえて、右手で中のネジを締める。 タンクが大きいと、手が届かなくて締められなかったかもね。 |

|

|

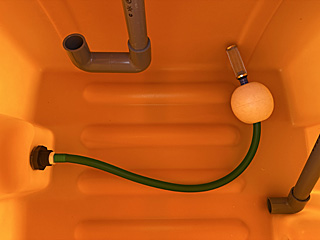

タンク内ホース(16mm)と浮きとストレーナー |

|

|

左:入水パイプ(25mm) 届いたタンクに合わせてサイズ(長さ)を決めました。 |

|

|

タンク内の入水パイプと通気管 トラップの天端がタンクの半分(100L)です。 この配管は接着でなく、入水口に差し込み式です。 蛇口の裏側も見えますね。そこにタンク内ホースを差し込む。 |

|

|

タンク内のオーバーフロー管 入水と排水をなるべく遠距離(対角線)にしたくて、 オーバーフロー管を斜めに取り付けてみた。 この配管もオーバーフローに差し込み式です。 |

当初、タンク内の配管は 32mm の予定でしたが、タンクの入口も出口も 25mm なので、タンク内も 25mm にしました。

タンク内の掃除を考えて、タンク内の配管は差し込み式にしました。タンク内のオーバーフロー管が一番大変でしたね。

長いとブラブラするので、タンクの排水口の凸部に当てて、ほぼ固定状態にしました。我ながら good job!

結果、入水パイプとの距離も取れて、タンクの一番底の水が排水される様に成り、配管の固定まで出来て一石三鳥です。

もうこの時点で、今日は満足しました。 タンクを眺めながら、酒でも飲みたい気分です。本日はこれ迄!

(2025/09/12)

本日の午前中は現場だったので、午後から雨水タンクの設置と入水・排水の接続をしました。

|

雨水タンク設置計画、完了! 構想 3年・製作 10日、遂に雨水タンクが完成しました。 長く険しい道のりだった。なーんてね。 |

|

|

南側(蛇口側) | |

|

東側(正面) 配管は後ろに纏めて、正面はスッキリです。 |

|

|

タンク内のホース ホースの長さは、雨水が貯まったら調整します。 入水口と排水口の位置関係はこんな感じ。 |

|

|

北東側(タンクと竪樋の関係) 実にスッキリしていて、完璧な納まりと言える。 後は雨が降って、雨水が貯まるのを待つだけだ。 |

|

|

タンクと竪樋の接続は、サクションホースの予定だった。 サクションホース 25mm(5m)を買ったのだが、 余りにも丈夫で硬くて、入水・排水口に入らない。 ドライヤーでホースを温めて差し込むか? 差し込んだら最後、後で抜くに抜けなく成りそうな感じ。 仕方なく、入水口には洗濯機用ホースを使って、 排水口には雨水の流れが見える様に、透明ホースを使った。 入水には日光を当てたくない。排水はどうでも良い。 タンクが満タンに成って、自然循環水の流れを見たい。 どの位の雨で、タンクが満タンに成るかも気になる。 |

水道水を入れて確認しようかと思ったが、それでは目的が違う。雨が降るのを大人しく待つとしよう。

明日・明後日の天気予報は「雨」らしいので、実に良いタイミングと言える。

今はタンクが空なので、タンク本体(10.8kg)ですが、雨水(200L)が入ると計 210.8kg に成る。

タンクが満タンに成ったら簡単には動かせません。設置場所はココ(竪樋の近く)しか有りませんけどね。

雨が降ってタンクが満タンに成り、雨水の自然循環が始まったら、改めて報告をしましょう。

(2025/09/13)

雨降りがこんなにワクワクするとは・・・、所が今日はポツポツ雨で雨水が殆ど貯まりません。

11日のゲリラ豪雨で被災された関東の皆様には申し訳ありませんが、私は雨乞いでもしたい気分です。

暇なので、雨水タンクを作るのに掛かった金額を纏めてみました。人件費・工具類は含みません。

| 番号 | 名称 | 単位 | 金額 | 備考 |

| 1 | 竪樋関連 | 一式 | 9,330円 | 雨水コレクター(7,840円) |

| 2 | 基礎関連 | 一式 | 8,295円 | ブロック 10個(3,820円) |

| 3 | タンク(200L) |

一式 | 17,839円 | |

| 4 | 入水・排水関連 | 一式 | 3,210円 | |

| 5 | 蛇口関連 | 一式 | 1,748円 | |

| 6 | 通気管関連 | 一式 | 2,699円 | |

| 7 | タンク内の配管関連 | 一式 | 4,389円 | |

| 合計 | 47,510円 |

雨水タンクですからね、何と言ってもタンク(200L)が一番高い。総額の 37.5%に成ります。

次に雨水コレクター(VP75用)、VP60用だと安いんですけどね。まあ仕方ありませんね。

意外だったのが、基礎のブロック 15cm(10個)でした。他は何百円とか、1,000〜2,000円しません。

「キリンの実験」としては意外にお金が掛かりましたが、マックに掛けるお金に比べれば・・・

今後の改良点として、タンクの上に屋根を掛けようと思っています。木で作るか単管で作るか悩んでいます。

そんな事より、雨水タンクが早く一杯に成って、自然循環を始めて欲しいです。雨水タンクは雨次第・・・

今日は期待外れなポツポツ雨だったので、明日はザーザー雨を期待します。

計算上は、5mm/h の雨が 1時間降ると、降水量の 80%(200L)がタンクに貯まる筈なのだが・・・

(2025/09/14)

おはようございます。夜中に雨が降ったので、期待に胸を膨らませて雨水タンクを見て来ました。

|

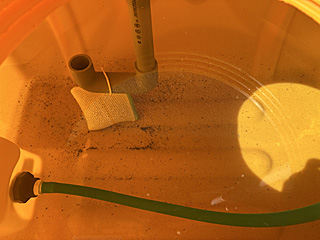

雨水タンクには 70〜80L の雨水が貯まっていた。 まだ半分(100L)には至っていない。 降り始めの雨水は、屋根や雨樋のゴミを拾って来る。 なるほど、タンクの底にゴミ(砂?)が有りますね。 ホースの浮きもちゃんと浮いている。計画通り・・・ |

|

|

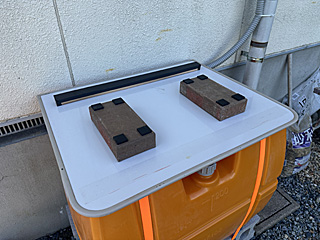

簡易屋根 |

タンクの上には枯れ葉が溜まったり、冬は雪が積もって、それが凍ると取るのが面倒なので、屋根は必要でしょう。

取り敢えずコンパネを載せて、ブロックで押さえるつもりだったが、風呂蓋(完全耐水)なら尚更良い。

物はダメに成る前に交換して取って置くと、意外に何かに使えたりする。マックの周辺機器などは使い回しが多い。

今は仮設屋根、冬までに屋根を何とかしようと思う。その前に雨水タンクが早く一杯に成って、自然循環を始めて欲しい。

今日の天気は「曇り時々晴れ」、今日の雨水タンク満タンは期待出来ません。雨水を 200L 貯めるのも大変ですね。

200Lタンクと 300Lタンクで迷ったが、自然循環回数を優先して 200Lタンクにして良かったかもね。

既に 70〜80L(70〜80kg)+10.8kg(タンク)=80.8〜90.8kg あるので、このタンクを一人で動かすのは大変です。

(追記)

|

タンクの排水口のブロックが濡れている。もしや・・・ ご想像の通りです。蓋が緩んでいて、雨水が漏れていました。 気付かなければ、タンクの雨水は空に成っていましたね。 上の簡易屋根の写真を見て、おや?と思いました。 タンクに水を貯める時は、排水口の蓋をしっかり締めましょう。 蛇口は閉まっていました。我ながらトホホです。 |

(2025/09/16)

今日も暑い。雨が降らない。雨水が貯まらない。自然循環が始まらない。キリンの実験に成らない。

天気予報では明日・明後日は雨降りの予報なのだが、天気予報は当てに成りませんからね。

雨水タンクのその後、改良点が色々とあったので纏めて報告して置きます。

エアロック現象:配管内に大きな空気の塊が形成され、水の流れを完全に遮断する現象。

タンク内ホースの浮きの浮力が大きくて、ホース先端が水面から出てホース内に空気が入っていた。

浮きのロープ用穴がホースにピッタリで、浮きの穴にホースを通したのはナイスアイディアだと思ったのだが・・・

|

要するに、浮き(10cm)の浮力が大き過ぎた。 そこで、浮きの両端を 2cm づつカットしてみた。 小口はサンドペーパーで綺麗に整えた。 所で体積はどんだけ減ったんだ? |

| ■ 球の体積の公式:V=(4/3)πr³=523.5cm3 |

| □ 球冠の体積の公式:V_cap=(1/3)πh²(3r−h)=54.4cm3(これが2つ) |

計算が間違っていなければ、カットした浮きの体積は 414.9cm3(元の 79.2%)、意外と変わっていない。

元の浮き(10cm)とカットした浮きを交換してみたが、体積(浮力)2割減では殆ど変わらなかった。

仕方なく当初の設計通り、浮きの下にタンク内ホースを固定する事にした。

|

これならホース先端が水面に出る事もないでしょう。 |

配管に空気が混入する事を配管内空気(エア噛み)と言う。すると水や液体がスムーズに流れなく成る。

普通、設備機器には「エア抜き」が付いているのだが、私の雨水タンクにはそんな上等な物は無い。

タンク内ホースのエア抜きと、浮きいじりをしていたら、タンク内の雨水が大分減ってしまった。

タンク内ホースに空気が入っていると、蛇口から水が出ません。蛇口から水が出る様に成って良かった。

図面では完璧と思っても、現場ではそうも行かない事がある。思い付きで変更など、もっての外である。

|

荷締めベルトで、タンクとブロックを固定しました。 タンクが空でも、強風で飛ばされる事はないでしょう。 タンクのベルト用溝と、ブロック穴の位置も完璧です。 その為に 60mm の隙間を開けました。 ベルトの色、オレンジにはオレンジでしょう。 |

|

|

仮設屋根の桟木(勾配用)を両面テープで固定して、 桟木に防水テープ(黒)を貼りました。 レンガにはゴム足(30×30×5mm)を付けてみた。 滑り止めと蓋の傷防止の両方を兼ねる。 屋根と重しは、コレで十分な様な気がします。 |

|

|

と言う訳で、現在の雨水タンクはこんな感じです。 改良も加えて、ほぼ完成形と言えますね。 明日・明後日の雨降りに期待しています。 吹けよ風、呼べよ嵐、この雨水タンクは強靭なのだよ。 |

雨水タンクは、タンクが満タンに成って、オーバーフローから雨水が排水され、自然循環を始めないと完成とは言えない。

明日・明後日の雨で、雨水タンクの完成を見定めて、安心して大阪に行きたい所ですね。

ここ迄来ると、大阪大会や万博よりも、雨水タンクの自然循環の方が気になります。本気と書いてマジです。

(2025/09/17)

祝、雨水タンクの自然循環!

天気予報通り、朝から雨が降った。雨水タンクを見に行ったら、既に 100L を超えていた。

200L なんてあっという間なんじゃね? 30分後、200Lラインを超えて雨水がオーバーフローしていた。

雨水タンクの自然循環、大成功である。今日の雨は強い。どんどん自然循環してくれ。

蛇口を捻ったら水も出た。いや〜、ここに辿り着くのに色々あったので感慨深いですね。

それにしても今日の雨は、強くて実に頼もしい。強い雨(20〜30mm/h)って所ですか?

だとすると、200Lタンクの自然循環回数は、1時間に 4〜6回にも成る訳です。

屋根を洗い、雨樋を洗い、雨水タンクも洗う。強い雨はイイね。と思っているのは恐らく私だけだろう。

朝から現場を見に行く予定だったが、現場は午後からでも良い。雨水タンクの自然循環の方が優先する。

強い雨が降って喜んでいる変人は、この辺では私だけだろう。むははは・・・

| 雨水タンクの自然循環-250917 | ||

| 雨水タンクの自然循環-250917(その2) |

ちょっと分かり難いですが、オーバーフローから雨水が出て、自然循環しております。実に嬉しい。

タンク満タン時の WL(ウォーターライン)は、200Lラインの 1cm くらい上の様です。まあイイでしょう。

オーバーフローの穴を開けた時点で、満タン時の WL は決まってしまっていた。200Lラインの下よりも良い。

と言う訳で、無事に雨水タンクの自然循環が出来ましたって急ぎ報告です。じゃっ!

|

タンクの底のゴミが意外に多い。 |

現場から戻って雨水タンクの中を見ると、タンクの底に結構なゴミが沈んでいた。雨水ってこんなにゴミが多いのか?

午前中の強い雨(20mm/h)が 3時間降ったとすると、雨水は 3,000L×80%=2,400L(自然循環 12回)に成る。

自然循環回数が多ければ、雨水は綺麗な物とばかり思っていたが、ちょっと違った様です。

それだけの雨水がタンクを通過すば、ゴミも其れなりに含んでいますよね。屋根と雨樋を洗った雨水ですから・・・

タンク内のホースは、浮きで浮かすのは正解でした。ホース口のストレーナーは、まあ気休めです。

1カ月でどの位のゴミがタンクの底に貯まるのだろう? タンク内の清掃はどの位の頻度でやれば良いのだろう?

雨水タンクの初心者としては、分からない事ばかりです。自然循環がゴールでは無かった事に、今更ながら気付きました。

以上、雨水タンク設置関連の報告を纏めてみました。ご意見・ご感想があれば宜しくです。

after that(その後)

(2025/09/22)

大阪大会&大阪万博の報告をしたい所ですが、雨水タンクのその後も有りますので、そっちを先に・・・

|

洗濯機排水口カバー 価格:899円(amazon.co.jp) |

オーバーフローの排水パイプ(25mm)を、排水用の継手(50mm)に差し込んだだけで、隙間があるのが気に入らない。

元々 50mm から 40mm の異径キャップを付けていたが、そでれも隙間が気になっていた。

アマゾンで「洗濯機排水口カバー」を見付けて、近所のホームセンター(2カ所)に買いに行ったが置いてなかった。

やはり特殊な物は、アマゾンに注文するに限る。と言う訳で、大阪に行く前に注文したのが届いていた。

|

→ |  |

|

|

| before | after | up |

ソフトシリコンで防臭・防虫にぴったりフィット、40〜50mm のチューブに最適、自動で閉まる底蓋、完璧じゃないか!

但し、25mmホースを差し込むには、差込み口のトリミングが必要だった。これで何処からも虫などの入る余地は無くなった。

尚、50mmパイプ直接にはガバガバで、異径キャップ(40mm)にはぴったりフィットだった。

異径キャップは接着でなく、嵌めるだけにして置いて何かと良かった。

|

HAPPY MAG(大容量600g)マグネシウム粒 高純度 99.95% 余っていたマグネシウム粒を有効利用しようと思う。 |

雨水タンクの雨水は、雨が降っている時は自然循環で綺麗だが、雨が長期間降らないと雑菌が繁殖すると思われる。

雑菌が繁殖した雨水タンクは、潔癖症ではない私でも気持ちが悪い。雨水タンク内の雑菌を増やさない方法がある。

マグネシウム粒を袋(洗濯ネット)に入れて、それを雨水タンクに入れる。タンク内の水が「水素水」に成る。

我が家の風呂のお湯は、マグネシウム粒で「水素水風呂」です。マグネシウム粒で作る「マグネシウム触媒法」の水素水です。

マグネシウム粒を洗濯ネットに入れて、それを風呂に入れるだけなので、簡単に水素水風呂が出来ます。

我が家はもう 3年くらい水素水風呂ですね。それを応用してみましょう。

水素水には体内の活性酸素を除去する抗酸化作用があり、細胞の老化遅延、免疫力の向上、疲労回復、腸内環境の改善、

肌トラブルの軽減などがあるそうですが、それは水素水を直接飲んだ場合です。

大石田町の水(水道)は美味いので、飲み水に水素水は使っていません。我が家の場合、風呂を水素水風呂にする為です。

殺菌効果もあり、雑菌の繁殖が抑えられます。追い焚きの風呂水の匂いで違いが分かりますね。

但し、マグネシウム粒は 2週間くらいで表面が黒く成って、水素水効果が薄れます。

黒く成ったマグネシウム粒は、住まいの魔法のパウダー(クエン酸)とお湯で洗浄すると、元通りの銀色に戻ります。

マグネシウム粒の洗浄の際、クエン酸は酸っぱい匂いがするので換気に注意しましょう。それと水でなくお湯で溶かします。

我が家の風呂担当は私なので、風呂洗い・マグネシウム粒のクエン酸洗浄・バブの購入、一手に引き受けております。

|

左:余っていたマグネシウム粒(色が黒い) 余ったマグネシウム、3年も放ったらかしだとこう成る。 |

|

|

12cm角の洗濯ネットに 200gのマグネシウム粒を入れて、 紐を付けて雨水タンクに入れる。 我が家の風呂では、200gのマグネシウム粒を 2袋入れています。 |

|

|

雨水タンクの入水パイプのエルボに、紐を引っ掛ける。 タンク内で引っ掛けられる所が、このエルボくらいしかない。 これで雨水の雑菌対策も完璧なんジャマイカ? |

我が家には加湿器のフィルター用の「造粒活性炭」もあるので、活性炭とマグネシウムで迷ったが、殺菌ならマグネシウムかな?

取り敢えずマグネシウム粒で試してみて、そのうち造粒活性炭でも試してみましょう。冬も来るし来年ですね。

活性炭は効果が切れれば交換ですが、マグネシウム粒はクエン酸で洗えば何度でも使えます。

何度でも使えると言っても、3年くらい使うとマグネシウム粒(5mm)が 3〜4mmに小さく成っています。

3年も使って洗っていれば小さくも成ります。 5mm粒の体積(65.4mm3) 3.5mm粒の体積(22.4mm3)34.2%ですか・・・

今回、200gのマグネシウム粒を計って袋に入れて気付きました。風呂のマグネシウム粒って粒が小さくね?

5mm粒の表面積(78.5mm2) 3.5mm粒の表面積(38.4mm2)、48.9%(効果半減)です。そろそろ交換時期かもね。

マグネシウム粒を毎月クエン酸洗浄するのと、活性炭を 2〜3カ月で交換(使い捨て)するのとで悩みます。

マグネシウム粒は黒く成ったら洗わないと効果がない。活性炭は放ったらかしで使い捨てなら、何となく活性炭に一票かな?

活性炭も使う前に一度洗って、炭の粉を取り除かないといけません。洗っても炭の粉は出ます。どっちもどっちですね。

そもそも雨水タンクは、1年間でどのくらい使えるんだ? 冬季間は凍るので使えません。

雨季は雨水の自然循環で雑菌対策は不要でしょう。日本の雨季は、梅雨(5月〜7月)と秋雨(9月)です。

| 1月 | 冬季で乾季 | 雨水タンク未使用 | ||

| 2月 | 冬季で乾季 | 雨水タンク未使用 | ||

| 3月 | (雑菌対策) | 折版屋根の雪解け水が出る | ||

| 4月 | (雑菌対策) | |||

| 5月 | 雨季(梅雨) | 自然循環で OK | ||

| 6月 | 雨季(梅雨) | 自然循環で OK | ||

| 7月 | 雨季(梅雨) | 自然循環で OK | ||

| 8月 | (雑菌対策) | |||

| 9月 | 雨季(秋雨) | 自然循環で OK | ||

| 10月 | (雑菌対策) | |||

| 11月 | (雑菌対策) | |||

| 12月 | 冬季で乾季 | 雨水タンク未使用 |

冬季間(12月〜2月)は雨水タンク未使用なので、雨水タンクを使うのは春夏秋(3月〜11月)の 9カ月間に成ります。

そのうち雨季は自然循環で OK とし、雑菌対策が必要なのは 3月〜4月・8月・10月〜11月(5カ月間)の様です。

こうして見ると、雑菌対策も心配する程でもない様な気もしますが、1年を通して使ってみないと分かりませんね。

冬季間は除雪作業と積雪観測で忙しいので、冬季間の雨水タンク未使用は丁度いいです。

3月の折版屋根の雪解け水は、積雪 1m なら 50m2 × 1m × 0.3(密度)× 80%(取水率)= 12m3(12,000L)の雪解け水に成る。

200Lタンク(60杯分)の雪解け水がタンクを循環するなら、3月も雑菌対策は不要な気がします。

(2025/09/23)

現場に行こうとしたら、今日は祝日(秋分の日)で現場が休みだそうです。働き方改革ですか・・・

尚、祝日(秋分の日)ですが、元々は祭日(秋季皇霊祭)だったのが祝日に成ったそうです。

昨日、雨水タンクの雑菌対策で、マグネシウム粒の袋をタンクの中に入れた訳ですが、

袋を出し入れするのに、タンクの雨水に肘まで手を入れないといけない。何か濡れない方法はないか?

マグネシウム粒の表面が黒く成っていないか、時々チェックしないといけないからね。

|

先日(9月16日) |

|

|

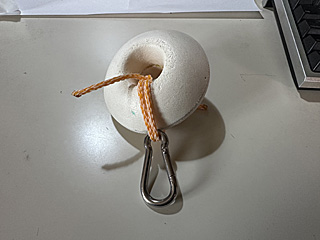

貼り合わせた小口をサンドペーパーで整えると、 まるでドーナツの様で可愛らしい。 直径 8cm、厚み 4cm の端切れだった浮きです。 端切れを捨てずに置いて良かった。 カラビナに紐を通して浮きの穴に結ぶ。いい感じだ。 |

|

|

タンクからマグネシウム袋を取り出し、カラビナに付ける。 やはり、タンクの雨水に肘まで手を入れるのは嫌だね。 所で、この可愛らしい浮きで大丈夫なのか? マグネシウム袋(200g)は意外に重たかった。 |

|

|

タンクにマグネシウム袋をゆっくり入れる。 何とか浮いている感じ、もう少し浮くと思ったが十分だ。 これで、タンクの雨水に肘まで手を入れる必要が無くなった。 タンク内を浮遊するマグネシウム袋・・・、イイね。 |

と言う訳で、連投で申し訳ない。昨日の夜に思い付いて、即実行が私なのだ。そんな私は実に珍しい。

基本的に、明日出来る事は今日はしない主義なので・・・

(2025/09/30)

|

造粒活性炭を 210g ほど水洗いしてみた。 炭の粉を取らないと、色々と大変な事に成る。 それを洗濯ネットに入れて準備完了、さてどうする? |

|

|

浮き(10cm)の浮力が大きくてカットした浮き、再登場です。 |

|

|

浮きに、タンクの中のマグネシウム袋と造粒活性炭袋です。 ・マグネシウム粒(除菌・消臭・洗浄) ・造粒活性炭(浄水・脱臭・脱色) どれ程の効果があるかは分かりませんけど・・・ |

と言う訳で、今は雨水タンクの中に、マグネシウム袋と造粒活性炭袋の 2つを入れています。

でも、5mm/h の雨が 1時間降ると、タンクの雨水(200L)が自然循環で入れ替わるので、どうなんですかね?

強い雨(20〜30mm/h)が 1時間降れば、200Lタンクの自然循環回数は 4〜6回、古い雨水は跡形もない。

雨が降らない時の事を考えて、何も入れないより、入れた方がマシと言う感じで、私の気休めです。

所で、この貯めた雨水はどうするんだ? 何かに使わないのか? 現時点で雨水を何かに利用する予定はありません。

雨水が自然循環した時点で、キリンの実験はほぼ完結しました。濾過タンクとか、面倒な事は一切考えておりません。

タンクの雪囲いは必要だろうか? 簡易屋根だけで大丈夫だろうか? どっちかと言うと、そっちの方が気に成っています。

雪囲いを作るなら、仮設と言うより常設、常設ならちゃんとした物を作りたい。そう成ると来年だな・・・

タンクは軒下だし、元々濡れても大丈夫な物だし、雪が積もるくらいで、へっちゃらな気もしますけどね。

(2025/10/01)

|

雨水タンクの雨水が黒く濁っている。 タンクの底が見えない程、黒く濁っている。 |

昨日、雨水タンクの中に「造粒活性炭」を追加したと報告しましたが、追加したのは一昨日(29日)です。

今日、タンクの中を見て驚きました。雨水タンクの雨水が上の写真の通りです。

それ迄も砂の様なゴミはありましたが、タンクの底に少し溜まっている程度で、余り気にもしなかった。

原因は、明らかに造粒活性炭の「炭の粉」でしょう。水洗いが不十分だった様です。

考えてみれば、加湿器のフィルターに造粒活性炭を使った時も、加湿器のタンクが黒く成ったのを思い出した。

炭の粉なので害はないと思いますが、2日前まで透き通っていた雨水が、今日は黒く濁って雨水と言うより炭水です。

雨が降れば自然循環で雨水が入れ替わって、段々と透明な雨水に成って行くとは思うのだが・・・

加湿器のタンクの様に簡単に洗えれば良いのだが・・・、自然循環で炭水が透明な雨水に戻るのを待ちましょう。

それと、浮きの端切れ(ドーナツ) は、今ここ(タンク内ホースの浮きのサポート)をしております。

(2025/10/02)

昨日の雨で雨水タンクの雨水の透明度が上がりました。雨水タンクの自然循環に感謝します。

だが、タンクの底に沈んだ炭の粉は、排水されずにそのままです。オーバーフロー口の近くは綺麗です。

炭の粉なので害は無いでしょうが、見た目が悪い(黒い)。見た感じも悪い(汚い)。

綺麗好きな? 私としてはちょっと我慢出来ないレベルです。思い切ってタンクの雨水を抜いて洗うか?

|

分かり難いかもしれないが、底に溜まる炭の分布が違う。 タンク底の汚れ分布が視覚的に良く分かる。 左上に一番溜まって、右下(オーバーフロー口)は綺麗だ。 要するに、オーバーフロー口から遠い所が一番汚れる。 |

|

|

左上の角、ここにゴミが一番溜まり易いって事です。 水は綺麗だが、底がこれではちょっと我慢出来ませんね。 いかに炭の粉と言えども、これはちょっとねえ。 200Lの雨水を抜いてタンクを洗いたい。 |

炭の粉のお陰で、タンク底の汚れ(タンク底の水の流れ)、タンク底でゴミが溜まる場所が明確に分かった。

1カ月・2カ月で溜まるタンク底のゴミを、1日・2日で simulation(模擬)した様な感じですね。

造粒活性炭ですが、タンクから取り出して揉み洗いしましたが、いつまで経っても炭の粉が出続けます。

考えてみれば、造粒活性炭は炭の粉を粒に加工した物です。揉めば表面が削れて炭の破片が出ます。

造粒活性炭(浄水・脱臭・脱色)は素直に諦めて、汚れないマグネシウム(除菌・消臭・洗浄)だけにしましょう。

さて、この我慢出来ないタンクの汚れ(炭の粉)をどうしますかね?

|

(結論) タンクの雨水(200L)を抜いて、タンクを洗いました。 タンクの底が黒っぽいのは、洗った残り水が溜まっているからで、 新品同様の綺麗なタンクに戻りました。 洗って良かった。あの黒くて汚かったタンクが嘘の様です。 |

後は、5mm/h の雨が 1時間降って、200Lタンクに雨水が一杯に成るのを待ちましょう。

タンクを設置した日(9月12日)に戻ったって感じですが、あの頃と今では私の知識と経験が違います。なーんてね。

「失敗は成功のもと」「失敗は成功の母」と言いますからね。人間は失敗しないと成長しません。